历史文化

六、给老槐树系上红布

康熙版的《畿辅通志》记载了一段有关杨柳青的事儿,说是杨柳青文昌阁西有一棵古槐,中间被烧空,枯死不朽,且又蘖生新枝而繁,乡人以为其树已有仙气儿系红布而祭之,又乡人传说其树洞内有金蟾蜍一只,后被随船到此做买卖的南方人,俗称“南蛮子”憋去(我们这一地区人都相信有南蛮子憋宝之说)。民国时期东莞人张江裁来杨柳青一游,好奇杨柳青之怪,而写成《天津杨柳青小志》,此书是迄今发现描写杨柳青历史最全面的古线装文献。在杨柳青石家大院辟为博物馆最初期,急需历史文献填充成为首要任务,于是我被派到天津图书馆和天津档案馆去查找相关资料。在浩瀚的古籍中翻阅了几天,收获了只字片语,当通篇阅读了《天津杨柳青小志》后,我们就像得到了一个大宝贝,赶紧向局里汇报。泛黄的纸张不允许拍照,可小一万字抄起来也很艰难,竖排和晦涩的繁体字增加了其难度,但抄一遍却加深了对内容的理解。有一段是这样写的“菩萨庙在文昌阁西,有古槐一株,不知其年代,烧空而枯,枯而不朽,尚有蘖枝生叶,土人以其空也有神寓焉,祷而祀之,悬红布为颂匾。旧说树旁有金蟾蜍之异,粮船经此,‘南货蛮子’设法取其宝而去也”此树是彼树否?我们不曾去考证,但有一样儿,二百余年来,总有人往树上绑红布。到底有什么可谈论之处,据老人们说,够了年头儿的槐树(看粗细)都有神气儿,他们还举了很多例子。杨柳青一小三分校院子里有棵大槐树,正月里,一到夜间满树跑小红灯笼,一溜溜的小孩儿在上跳舞。因此,人们对这样的树,也不轻易砍伐,迫不得已时,砍它的粗壮树枝子,就这样砍的人或家人不是伤胳膊就是摔断腿,有的砍完后,从被砍处流出血色的水,吓得人们赶快停手,想法绕开它。老人们说绑上红布就为辟邪驱鬼,现在杨柳青人仍然保持着这个古老的生活习俗。

七、女人的门牙都有豁口

走在马路上,若你不经意望去,就能发现杨柳青的妇女(五十岁以上)有的说话或笑时漏风,有的吃东西时食物塞牙缝,还需费劲将其剔出。再仔细观察,她们露出的门牙上都有一个豁口,究其原因,它还承载着一段艰辛的生活经历。在民国时期东莞人张江裁的《天津杨柳青小志》内, “业产”一节中提及杨柳青妇女嗑瓜子。嗑瓜子,大家都知道,先用牙把瓜子皮嗑开,再用手把皮剥去,剩下的就是瓜子仁儿,扔到嘴里,越嚼越香,越吃越上瘾。如果用这种方法去赚钱,换句话说,把它当作一种加工方法换取加工费,你是否越嗑越上瘾?未必。然而杨柳青妇女就是利用自己的牙齿做工具,给别人嗑瓜子,赚取一点点加工费,贴补家庭生活。这可能是妇女除去针线活以外另一种靠自己赚钱的方式。在中国北方是独一无二的,而在杨柳青大行其道。我小时候就看到母亲、姐姐还有邻居的好多大姐、大妈凑在一起,每人手里拿着小簸萁或小篓子,里面全是黑瓜子,她们有说有笑,手嘴不停,“咳儿,咔”响声不断。有的特别厉害,手不停地往嘴里扔瓜子,嘴里不停地往外吐瓜子皮,根本不用手剥皮,一会儿工夫,从嘴里吐出好多瓜子仁儿,有的两手不停把瓜子送到牙齿上,嗑开,用舌头舔出其仁儿,送到两腮储存起来,同时吐出其皮儿。没有这两种技能的只能用牙嗑开,再用两手剥开。一家姐妹多的,母亲就按份儿分,每人一堆儿,谁嗑完谁吃饭,那时没有完不成的。就这样整天嗑,日久天长,多硬的牙齿也会被磨出豁口。记得四五岁时,住在姥姥家,中午的太阳晒满土炕,暖洋洋的,我玩着玩着就睡着了。醒来时,我躺在一个小角落里,其余的地方全晒满瓜子仁儿,我的肚子“咕噜咕噜”地叫,顺手抓了两把瓜子仁儿填进嘴里,一边嚼一边往外走。母亲看见我,朝我屁股打了一巴掌“小缺德儿,你怎么吃姥姥的瓜子仁儿讷。”姥姥踮着小脚赶紧跑过来,把我搂在怀里“宝贝儿呀,可不能吃呀,吃了要罚姥姥的。”是呀,那时都是有标准的,发一斤瓜子,收回八两瓜子仁儿,只给伤耗半两。我这两把至少也有一两,不但把姥姥的加工费钱扣了,还要倒贴人家钱,母亲急得要命。最后还是姥爷想了办法补上亏耗。杨柳青妇女嗑瓜子儿补贴生活不知始于何时,但从现存的各种风味小吃的历史轨迹来看,应该很早之前就有了。例如做糕点,当时是私人对个人,解放后,以生产队为单位,作为福利发放给困难户,到了七八十年代,杨柳青四街、六街大队承揽了这项副业,他们派人到处收购瓜子,最远到新疆。发放条件一样,到后来无论哪街社员、居民都可以领回家,然后把瓜子仁儿交回来。再后来有人发明嗑瓜子儿的工具——夹子,有柳条做的,有竹片做的,也有铁条做的,无论什么材质的工具,厉害的妇女认为最好用的还是牙齿,门牙上的豁口也越来越深。姥姥躺在棺材里,我偷偷看时,那豁口依然还在。

八、杜了罐子

在哪(nei)个社会里都有这样一种人:生下来就享受荣华富贵,到了(liao)落得很惨。他们家境好,小时被人宠着、惯着,养成衣来伸手、饭来张嘴的习惯,脾气暴躁,说打谁就打谁,说骂谁就骂谁,无论大小亲疏,简直就是一个专横跋扈的地痞坯子,一旦家境突变,他们就是最惨的那个人,大伙把这种人称之为“圣宝贝儿”。最典型的例子“石家小少儿”,那是旧社会,新社会也有。我的邻居有个圣宝贝姓杜,少时得宠好赌,一输一罐子一罐子的现大洋,大家谐音叫他“杜了罐子”,五十多岁,依然打光棍儿。看上去武大三粗,长相别提多瘆人,黑烧饼脸上的肉一堆一堆的,像疙瘩又不太像,倒是像癞疖,两只金鱼眼瞪起来像两个乒乓球,发出贪婪的光,酒糟鼻子蛤蟆嘴,一排大金牙露出来。不管他长得怎样,他是五保户,政府分给他房子。遇上这种光住不修的主,又好喝大酒,酒后发疯,早已糟蹋得不成样子,安的窗户门也不知让他砸了多少次。老人见他躲着走,害怕被他卷(骂)一顿,小孩不敢直视他,他下手没轻没重,打了白打。那些混不吝可不怕他,趁他醉酒倒地,悄悄溜过去,有人提拉耳朵,有人揪头发,有人用辣椒抹嘴,或趁他酒醉厕所小便时,冷不防将其推入小便池中,或是趁他早晨熟睡中,隔着破窗户扔进砖头把他砍醒,无论何时招惹他,他要么猛追,要么破口大骂,直到他嘴角流出白沫子,他们更乐意看他大醉时耍酒疯的样子。

有一次,杜了罐子喝得酩酊大醉,在三不管大街耍酒疯,突然他像发了疯似地往前跑去,把一个摔倒的小姑娘抱起来,嘴里一个劲地嘟哝“宝贝儿摔着了吗,宝贝儿不疼啊,大大给你吹吹,胡噜胡噜毛吓不着。”小姑娘的母亲马上把孩子揽在怀里,怯生生地说了句“谢谢”。杜了罐子先是一愣,然后,带着红血丝的大眼珠子滚出两滴泪水。

九、顽童闹海(大侠吴承恩)

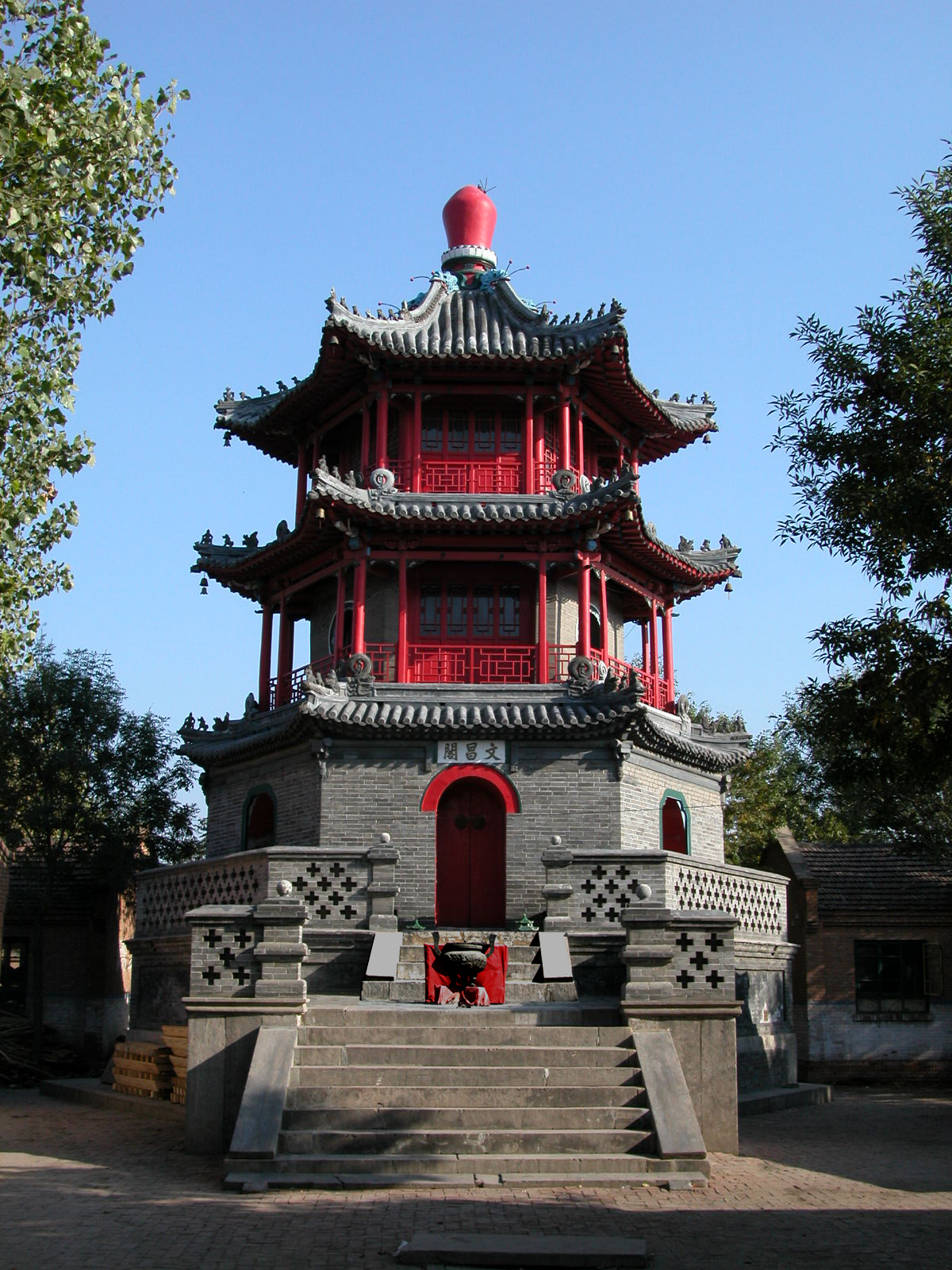

杨柳青有座文昌阁,它是专门为镇上有学问的人准备的,即使过年过节山门大开时,老百姓也轻易不进去,更何况平时山门紧闭。因此,文昌阁里有很多神秘的东西(传说)。有人说,文昌阁坐在龙眼上,院中的水井与东海相通。很早很早以前,有一个七八岁的小孩掉进井里,游到东海与龙王玩耍,摇动定海神针,又从东海一跃跳上天庭,与玉皇大帝逗玩儿,揪着玉皇大帝的胡子荡秋千,逗得玉帝开怀大笑。小时候为了证实它是否是真的,我们翻墙进去,找到那口井,探头向里张望,黑漆漆的深不见底,扔进砖头听不见回音,我们害怕了,万一真的有长得凶煞恶神的龙王从井口窜出怎么办,我们又赶紧翻墙而出,跑回家藏起来。是不是真的无关紧要,只要有人做“英雄”事时,脑瓜子里首先想到的是天不怕地不怕的小神童。跑墙头儿,在上边跑,不掉下来就为英雄。住家院墙是土坯垒的,既宽又矮——好跑,工厂的围墙是红砖砌的,又高又窄,掉下去就会摔个鼻青脸肿。有的孩子不敢,就会受到大伙的指责“你还学小神童,怂包”。

十、隔河砍砖头

隔河砍砖头是六七十年代十八九岁或更小一点的孩子经常玩的“游戏”,就是孩子们从南运河的北岸向南岸或南岸向北岸对砍砖头。文化大革命在杨柳青闹得不是很凶,但是学校基本上不怎么上课,即便上也是二部制。二部制就是因为教室不够,两个年级分上下午倒换着上课,也就是说只要上午上课,下午就休息。何况“那时”又有谁重视教育,因此,孩子们闲疯了,整天想着怎么玩。不知是谁发明的隔河砍砖头这种玩法儿,玩时,不是四五个,也不是十几个孩子,而是聚在一起五六十人,两边加起来就有百来人。他们从三街马路向东走,快到东渡口处一直向东顺河两岸摆开战场,每个人又喊又砍,在河中汇成响亮的声响,远远望去,尘土飞扬。那时河面宽足有五十余米,大多数人很难砍到河对岸。说砍砖头,但不是所有的砖头都能砍,别说一块整砖不能砍过去,就是它的十分之一,又有谁有这等本事?砍砖头不是砍一下就完了,从时间上算,也许一个下午,也许一两个小时,所以,需要提前准备些砖头。从把砖头拿到手到砍出去,它是一个有分工有合作的过程。因此,这个过程有捡砖头的,有运砖头的,还有砍砖头的,我哥哥是砍砖头的,后来也把我带进这个队伍中,我是他忠实的供砖者。由于他有这样的经历,在中学投掷手榴弹比赛项目中,曾经获得过优秀成绩。砍砖头说是游戏,但却很危险。有一次河北岸的人砍着南岸的人,即使强弩之末,也被砸流血,南岸的孩子跑过桥追到北岸,而北岸的孩子们却一哄而散,跑得无影无踪。如果是冬天,就可以踏着河冰追向北岸。随着我们这一代人逐渐长大,隔河砍砖头的游戏也就消失了。

作者:徐文路