历史文化

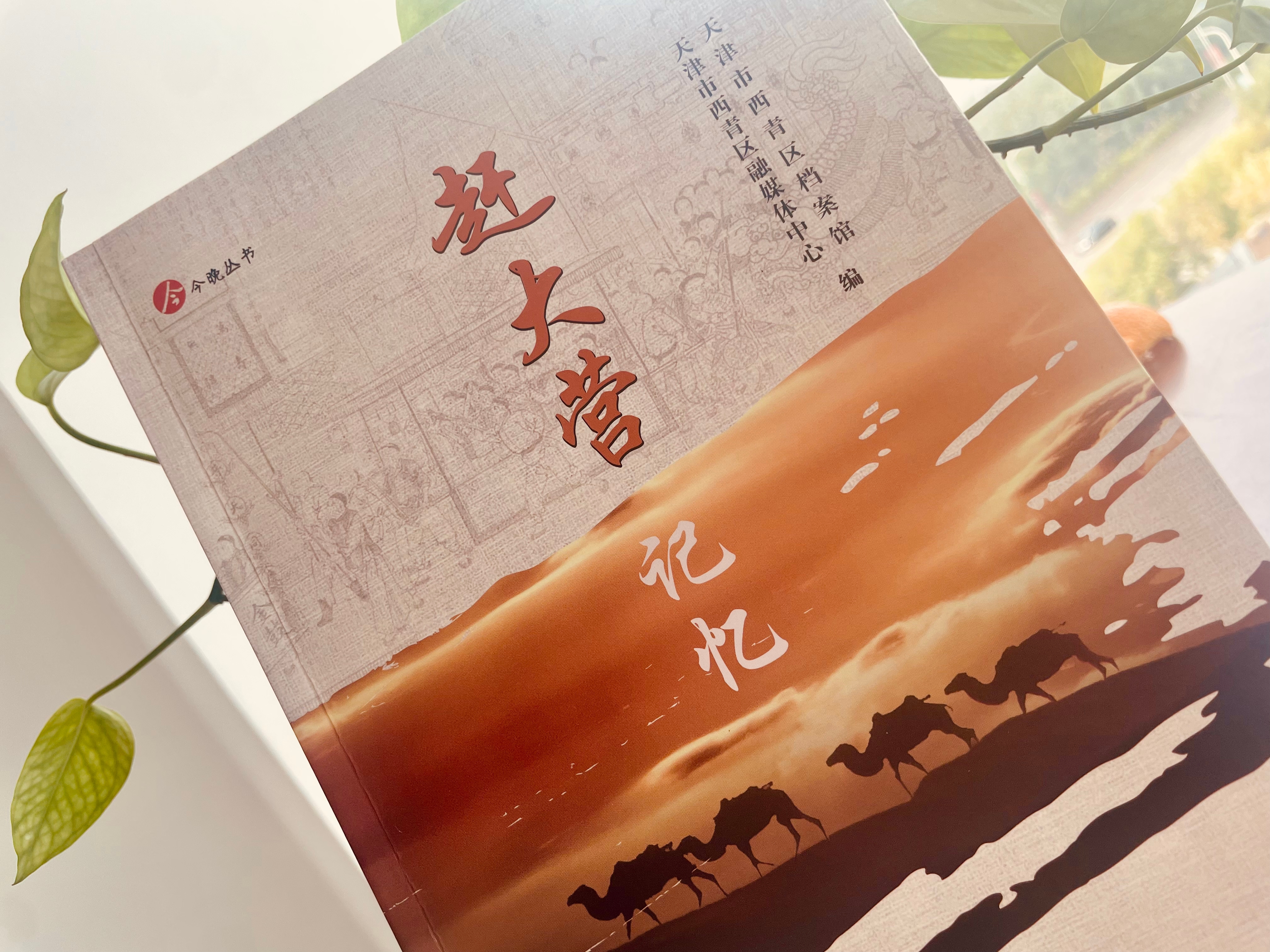

140多年前,赶大营的商帮走出津门,随军开拓了西北商路,历经几十年的艰辛打拼,津商在西北崛起,争得光荣。更难得的是,他们将天津的乡情一路播撒,把天津人性格中的人情味儿和饮食文化中的风土味儿带到那里,让天津的亲水文化浸润西北。

说起记述天津人在西北的作为、生活的著作,要数《昆仑旅行日记》了。作者是宜兴埠人温世霖,他因请愿获罪,于宣统三年(1911)被捕,后被遣戍新疆。一路上,竟不时遇到天津老乡。抵达迪化(今乌鲁木齐)后,也见到了许多乡亲,受到优厚的款待。温世霖非但没有经历各种折磨,这次被遣戍竟成了长途旅行和考察。《日记》中多次详细记述了天津同乡招待他的细节,直接展现了落户西北的天津人的经济实力和浓厚的人情味儿。他们好客大方、乐观豁达、讲义气、讲面子、懂生活。

宣统三年二月十三日,在甘肃凉州(今武威),温世霖午后到各商号拜访同乡,其中包括“天津泰源和张寿山君、武清聚和崔君(均未得见)、东昌张春堂君、天津桂林酱园王振山君、束鹿同义堂马君(回北京,未得见)”。酱园酱制的酱菜是天津特色风味的佐餐食品,西北有天津酱菜,足显其受欢迎。而后温世霖又记述了在凉州吃到的家乡的杂色包饺。所谓杂色包饺,就是用不同种类的面粉做成的包子和蒸饺。他在张掖拜访天津聚利洋行的宁筱帆、礼和洋行的张子坡,并收到挂面等礼物。制挂面是由天津传入当地的技术,挂面也成为当地便于携带的高档食品。

三月初三他又同天津老乡王云升、韩寿田到顺兴永饭馆吃了天津锅贴,并饮茶畅谈。锅贴是天津的风味食品,好吃,但做起来费事。吃完锅贴聊天是典型天津人的做派。初五,韩寿田等人又约他到挂炉老局饭庄吃饭,挂炉老局作为店名,让温世霖感到奇怪。京津一带,用挂炉烧烤腌好肉食做法的传入,使得当地直接将肉放在火上烧烤的粗糙做法得以改进,显然,挂炉烤肉已成当地高档饭庄的特色菜。初六,温世霖又在肃州(今酒泉)吃了天津的炸酱面。到四月初五,他在新疆哈密约上好友,找来善于烧烤的厨子为之烤肉。还找来一位唱大鼓的艺人助兴,这又是一种地道的天津风格。

在日记中,他还对西北缺乏蔬菜,杨柳青人专门在西北开拓蔬菜种植业进行了记述。甘肃和新疆因气候干燥寒冷,昼夜温差大,种植蔬菜极为困难。天津是北方蔬菜种类最丰富的地区,为解决做天津菜的食材问题,必须在当地栽种蔬菜。来自天津西乡的菜农采用暖窖养花的方法,冬天下挖出半米多深的阳畦播种,再点火加温,上面盖以透光材料,出苗后精心养护成小秧苗,待春暖花开后直接移到菜畦里。在当地,天津人种的蔬菜每年最早上市,使湘鄂等省的菜农望尘莫及。他们经过几年的努力,竟把天津许多蔬菜在新疆栽培成功。尤其值得一提的是,这其中也包括冬令四珍之一——韭黄。

作者:尹树鹏