历史文化

崔锦,1940年生人,1958年中学毕业后到天津市艺术博物馆工作,先后任该馆编辑、副研究馆员、副馆长、研究馆员。2011年调任天津市文史研究馆(副馆长)、天津市人民政府参事室副主任。在随韩慎先、张老槐学习文物鉴定期间,为天津市艺术博物馆收购的钱慧安的杨柳青年画作品《南村访友图》和《桃源问津图》均被列为馆藏一、二级藏品。

关于杨柳青年画,中国木版年画研究专家王树村先生有着十分深刻的研究并出过多部专著,另外相关专业人员也写了很多的文章,所以此次我不想再重复关于杨柳青年画技艺、价值等方面的研究成果,我就杨柳青年画为何是在杨柳青得到了极大发展,而不是在上海或北京等更为发达的地方,以及民国初年杨柳青年画又是被什么所取代而逐渐走向衰落这几个问题进行了思考,在这儿做个简单叙述吧。

第一,漕运为杨柳青年画发展带来根本性的帮助。

漕运,是我国历史上一项重要的经济措施,是通过水道调运粮食(主要是公粮)的一种专业运输。有着600多年历史的天津,它的起源和发展与漕运有着密不可分的关系。元、明、清三朝均建都于现在的北京,京城所消耗的粮草单靠北方出产是供不应求的,还必须“南粮北调”,而当时调运粮草多用水路。天津毗邻北京,东临烟波浩渺的渤海,地处九河要津,既有渔盐之利,又是四通八达的交通要道。虽说漕运分为河漕和海漕两大部分,但数百万担的漕粮无论是通过哪一路运送,都必须通过南北大交通的要冲——天津卫进行装卸中转后再运抵京城,或转至他处。由于漕运的兴盛,促使了南北物质和文化的交互相融,促进了天津经济的发展,使天津由一个小的市镇演变为一个物资交流频繁的大都市,“当河海之冲,为畿辅之门户”。

位于天津市以西的杨柳青镇,北临子牙、大清两河,南有运河交绕,水路交通发达。明永乐年间,大运河开通后,杨柳青更成为了北方的物流集散地及工商重镇。据悉,当时随着都城的北迁,有不少文人画师也随漕船北上。作为北京周边及运河沿线的杨柳青镇,接收不少迁移人员。江南从事雕版印刷技艺的戴氏一族就是在此期间随漕船到杨柳青的,戴家第九代传人戴廉增于清初首创了镇上第一家年画店——戴廉增画店。康熙年间,齐氏一家也从山东登州齐家坞迁至杨柳青,创建了齐健隆画店。

漕运以运送公粮为主,由被称为运军的军队负责运输。朝廷为了“恤丁伍而通商贾”,允许运军随船附带一定数量的土特产即“随船土宜”,进行售卖,且不纳税。天津作为漕粮的中转站和储存地,同时也是出手“随船土宜”最理想的地方,而制作杨柳青年画需要的纸张、颜料如蓝靛、胭脂及松香等都是随漕船运到天津的“土宜”。可以说,正是因为漕运促使的南北物资的大流通为杨柳青年画提供了充足的生产资料,为杨柳青年画的发展带来了根本性的帮助,使杨柳青获得巨大发展。

清朝乾隆年间,杨柳青年画还被请进了宫廷,王树村先生在《民间年画体裁》一书中有写,当时,杨柳青年画作坊逐年都将初版彩印拔尖的新品贡献于宫廷挑选,后来,作坊遂将这类整张横幅粉连纸印刷的画样,统称作贡尖了。这是杨柳青年画作为天津民间美术,为宫廷美术注入新鲜血液的一大代表。

第二,漕运带来的南方文化对杨柳青年画特点的影响。

杨柳青镇因漕运兴盛而日益繁荣,甚至被称为“北方小苏杭”。而杨柳青年画也借着漕运的东风随之兴起,兴盛之时,杨柳青全镇及周边的张家窝等地,甚至距离杨柳青有100多里的东丰台都在生产杨柳青年画,可谓“家家会点染,户户善丹青”。

清朝诗人崔旭在其所作的《津门百咏》里是这样写杨柳青年画的:“画片如云雕版成,红黄涂抹不知名。”既可见当时杨柳青年画盛产的现状,亦可知早期的杨柳青年画确实大都是不知道作者是谁的。

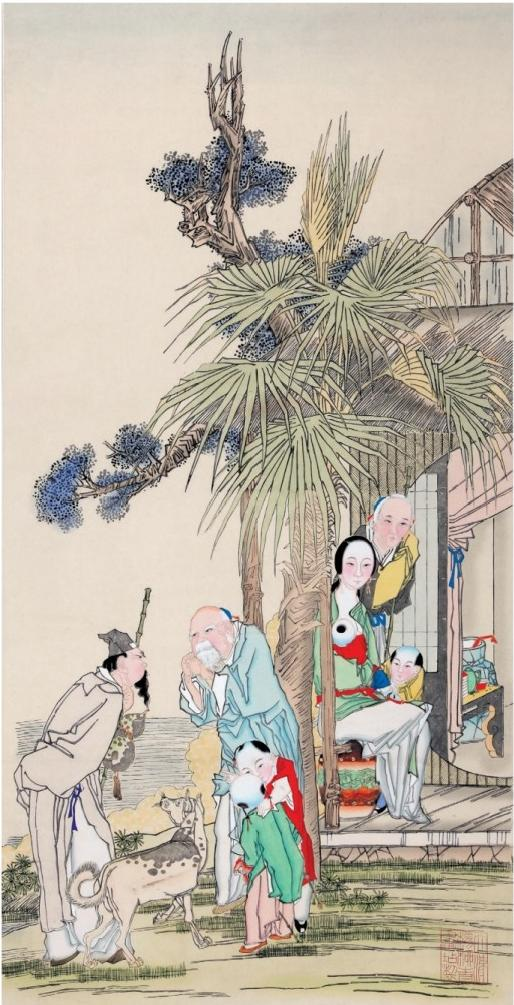

随漕运而来的南方画师除了戴氏、齐氏等,上海人物画家钱慧安也是随漕船而来的。钱慧安生于宝山高桥镇花园浜村,也就是今天的上海。他擅画人物、仕女,间作山水花卉,是近代史上一位独具创意的人物画宗师。钱慧安随漕船到了杨柳青之后,开始涉足木版年画,将国画的一些创作风格和做法融入到了杨柳青年画的创作当中,打破了年画对称式的构图方式,他采用国画的构图方式所创作的年画,线条变化丰富,整体画风清新活泼,色彩也由浓艳转为淡雅。更为重要的是他将文人画所有的题诗、落款及盖图章等特色也加入到了杨柳青年画中,开创了杨柳青年画作者向文人画家学习为作品留名的先河。杨柳青年画的一代宗师高桐轩也是受钱慧安的影响,在画作中加入了题诗、题款、图章等,并将这一特点传承了下来。在我随我的老师张老槐先生学习文物鉴定期间,曾经为天津市艺术博物馆收购了两幅钱慧安创作的杨柳青年画《南村访友图》和《桃源问津图》,画作既继承了杨柳青年画的一些传统特点,又融入了文人画的诸多因素,特点鲜明,令人耳目一新又耐人寻味。到此时为止,杨柳青年画仍是在快速发展的行进路上。

第三,月份牌年画对杨柳青年画的市场冲击。

清末民初,随着上海、广州、天津等地辟为国际通商口岸,大量欧美资本家涌入,在国内开厂设店,各地洋行为了推销他们的商品,借鉴了民间年画中配有月历节气的“历画”样式,融入商品广告,发行了一种胶版印刷品,即“月份牌”年画,天津人将之叫作“大美人”年画。

“月份牌”年画的早期作者有周慕桥、郑曼陀等人,郑曼陀更是首创了擦笔水彩画法,他所画的仕女造型准确,形象逼真,甚至人们说他画的仕女“眼睛会跟着人跑”,可见其技艺之细腻。“月份牌”年画在中国年画史上宛如异军突起,在一众胖娃娃中“杀出重围”,令国民眼前一亮,正符合了当时国民正在改变中的审美情趣,一时间“月份牌”年画风头无二,甚至逐渐取代了木版年画。当时,英美烟草公司、日本三井洋行等外资企业,以及中国的启新洋灰公司、上海亚洲大药房等企业都是用“月份牌”年画来做广告宣传的。虽然外国商人做“月份牌”年画主要是为了做商品宣传,并不是为了卖画,但还是使杨柳青年画受到了极大的冲击,成为促使杨柳青年画凋敝的原因之一。

第四,杨柳青年画的发展。

1949年后,张映雪和马达、戚单等同志一起去西青区杨柳青访问调查,他们看到的景象是身负着中华瑰宝杨柳青年画这项传统技艺的老艺人失业在家,生活困苦,而杨柳青年画濒临灭绝。回来后,张映雪立即撰写了关于杨柳青年画现状的文章,吸引更多人对杨柳青年画的关注。不久后,他又派张老槐、王双等同志去杨柳青收集调查杨柳青年画及有关资料,使杨柳青年画在濒危之际初步得到了有效的抢救和保护。在他们收集的年画中,有大量的戴廉增画店、齐健隆画店的精品,其中的齐健隆年画中有一个很大特点,以他的作品《列国楚灵王贪恋细腰官》为例,其画中的椅子、茶几上都写着“染红”,中间跳舞女子的衣袖上写着“染绿”等字样,这些字样让我们知道了杨柳青年画的制作工艺到最后还有一个修改的过程,使杨柳青年画做得更完美。《斩蛇释疑》等年画上也有这样的修改字样。这类年画让后人对杨柳青年画的制作工艺了解得更多,与一般的年画相比是弥足珍贵的。

跟随着社会发展的进程,杨柳青年画曾在20世纪80年代前后再次兴旺,可惜好景不长,随着改革开放不断深入,百姓生活水平越来越高,居住环境也发生天翻地覆的变化,生活习惯和审美品位也随着新时代而不断提升改变。例如过去北方居民多以泥坯垒炕,入冬则烧火取暖。为了增加屋内装饰,杨柳青年画中有外边印以图案,内画诸般戏文或连续历史故事或花卉博古的“炕围”年画,可沿炕粘贴,实用美观。可现在百姓都住进了楼房,室内家具也焕然一新,哪还有用炕围的空间呐。还有门神、缸鱼等类年画,在生活中已经没有存在的空间了。简言之,杨柳青年画已不再是百姓生活的必需品了,实用性不复存在,故而市场日渐萧条。

如今,虽然百姓对杨柳青年画的需求日益降低,但传承并研究杨柳青年画的历史文化氛围却逐渐加强了,将其作为一项历史文化的遗存,组织相关单位或者人员进行征集、整理和研究,并在博物馆进行展示,供后人了解历史和文化。当然,这也只是杨柳青年画发展的途径之一,未来想要继续发展,还是需要根据社会环境的变化和百姓生活需求的变化进行大的变革,在不丢失杨柳青年画传统韵味的基础上,又能融入新时代的气息,符合新时代的审美,最重要的是获得百姓的认可,这是一个需要无数热爱杨柳青年画的人并愿意为之倾注所有心力持续研究的永恒课题。

携壶南村访旧识

作者:崔锦