历史文化

2020年11月初,纪录片《赶大营》终于在中央电视台纪录片频道播出。对宣传天津市西青区历史文化来说,这确实是一件大喜事,因为会有更多的国人了解“赶大营”,认识“赶大营”的历史意义和价值。欣喜之余,回首往事,不仅有万千感慨。十几年来,西青区宣传部门领导和记者同仁,于家乡和新疆两地深入挖掘整理赶大营资料,数次进入新疆行程数万里路走访赶大营后裔数百人,获得的文字资料和珍贵赶大营历史文物都很丰硕,制作多期新闻节目、电视专题节目和电台节目进行播放,撰写百余篇文章在报刊发表,出版《西青文史·赶大营专辑》《赶大营记忆》《赶大营新编》多部专著。为纪录片《赶大营》摄制组提供4万字参考资料,与摄制组多次座谈介绍“赶大营”相关内容,为拍摄纪录片《赶大营》提供了有力支持。这也是西青区宣传部门同仁颇感欣慰的。为使大家更加了解“赶大营”,特别写出《七进新疆采访“赶大营”》一文,与读者共同回顾那段过往。

一进新疆“寻访赶大营后裔”

2009年5月,我第一次踏上去新疆采访“赶大营”历史事件的路程。此次是由天津市政协和西青区政协联合举办,市政协文史委主任方兆麟与西青区政协副主席胡有刚带队,随行的有市政协和区政协工作人员刘洪涛、毕晓辉,西青区广播电视局记者钟晓萌,西青报社副刊编辑王洪海(笔名晨曲),共6人。目的是进入新疆寻访赶大营后裔,采访这一重大历史事件的知情人,挖掘整理文史资料,建立广泛联系,为以后的活动积累必要的信息。

我们一行5月17日到乌鲁木齐。18日,新疆维吾尔自治区政协相关领导接待,并请来十余位赶大营后裔高龄知情者进行座谈。初次见面,一切都新鲜,信息量扑面而来,所闻所见都珍贵。桌面上的座谈时间很短,显然无法了解太多,我格外注意记下每一位的联系电话,以便回头追踪采访。因是跟随领导出行,应酬在所难免,这就挤掉了采访时间。我和钟晓萌只能在晚饭后打电话联系,入户采访。孙国法、郑策、高建飞、王乐仁、李富泉、皮宝缨等人,都是在晚上入户进行的采访。

在新疆维吾尔自治区政协座谈会上

此次入疆时间安排很紧凑,19日,采访团一早就出发去700公里以外的伊犁哈萨克自治州。先是乘小飞机到那拉提草原飞机场(伊宁机场尚未启用),自治州政协安排车辆迎接。在伊犁州两天,州政协也是安排与赶大营后裔座谈和参观。85岁高龄的晏鸿书老太太发言,满口纯正的杨柳青话,一下子与我们拉近了乡情,至今犹在耳畔。其实,在座的赶大营后裔都还在说家乡话。21日,采访团返回乌鲁木齐,去200公里外的奇台县。奇台县的赶大营后裔人口众多,在座谈会上见到十几位老乡,倾听他们的赶大营历史,在浓浓乡音中,深深感受到了他们强烈的思乡之情。我一一留下他们的联系方式,之后多次又找到他们,采访到很多珍贵资料。22日晚,我们又回到乌鲁木齐。

此次行程共15天,走访了乌鲁木齐、奇台、吐鲁番、石河子、伊犁的伊宁市、惠远城、霍城县、霍尔果斯,也去了南疆喀什。

赶大营后裔王乐仁尤其令人印象深刻。王乐仁是杨柳青镇大柳滩人,是赶大营第三代,2009年76岁。22日那天下午,王乐仁又打电话找我们,一定要请我们去他家作客。带队领导善意谢绝,王老急了,电话里说,你们不来就不来吧,也不要采访我了,准备的资料也不给你们了!盛情难却,我们只好前往打扰。

新疆天气变化无常,有时很热,有时又很凉,我因此腰疼病犯了,去石河子那天不得不请假。王乐仁得知后,专程去商场买了两个狗皮腰围,一薄一厚,送给我,使我不知如何是好。

王乐仁是乌鲁木齐市政协委员,与市区政协文史委都很熟,帮我找来很多与赶大营事件相关的新疆文史资料,对我后来的工作帮助很大。

王乐仁的父亲王子钝是赶大营第二代。王子钝的父亲在家乡是靠干摆渡度日,因遭遇干旱河里无水,摆渡失业无以为生,只好带着家口闯新疆去当大营客。父亲积劳成疾离世后,母亲去一户富裕人家当保姆,挣些微薄工钱拉扯着孩子勉强度日。王子钝14岁那年,有幸结识武术家李寿鹏,拜其为师。李寿鹏原籍静海县独流镇,也是大营客,在家乡时曾经跟霍元甲学过迷踪拳。王子钝师从李寿鹏,深得霍家迷踪拳真谛,武功达到上乘,这使他终生受益。

王乐仁跟随父亲学过武术,有些功底。采访时说着兴起,拉我下楼练起拳脚。毕竟已是76岁高龄,展示几招后被及时劝住。

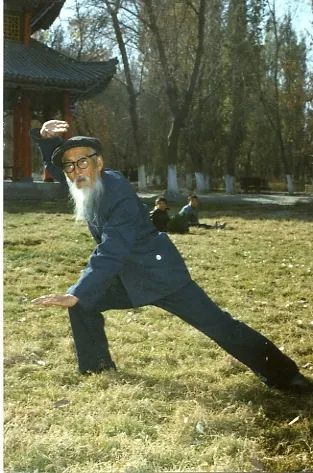

80岁时的武术家王子钝

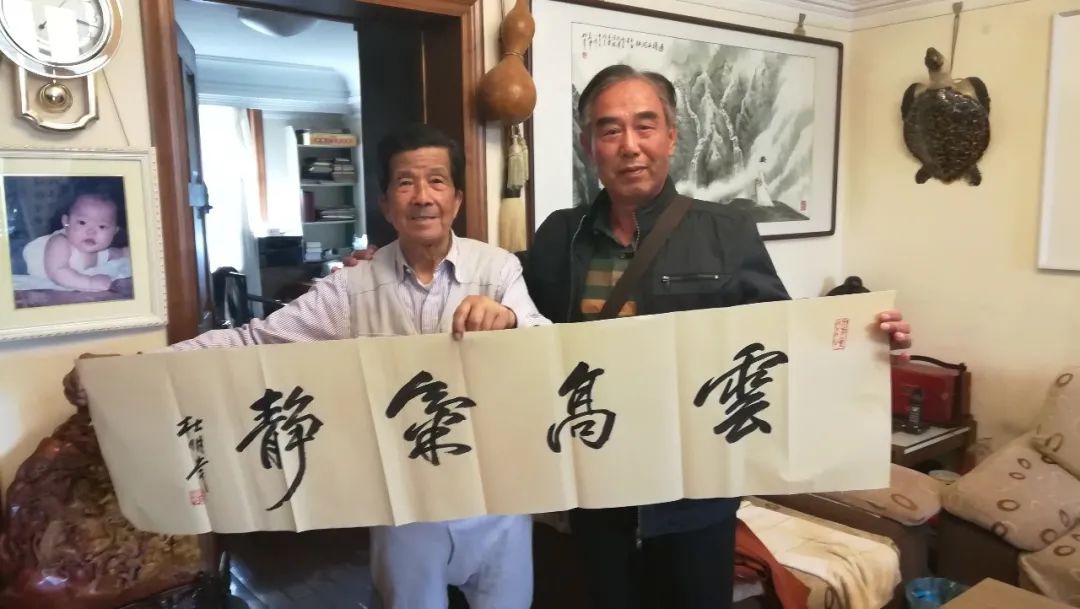

王乐仁(左)与作者

新疆采访归来后,我继续通过电话与新疆赶大营后裔联系,进行深入采访,挖掘历史细节。杨柳青很多热心人知道消息后,纷纷推荐在杨柳青居住的知情者和亲历者,约我去采访。同时,新疆和杨柳青两地都有人通过我寻找亲人。

在伊犁州采访时,听说霍城县有一位赶大营后裔晏海发老师,写有《惠远城的杨柳青人》一文。因时间紧迫,没能与晏海发老师谋面,但我追寻到他的联系电话。回家后联系晏海发向他约稿,却遭到拒绝,话中对我充满怀疑,使我难得稿件。为博信任,我便动真格的,将我写的小说和作家协会证件邮寄给他,这才获得信任,将他的大作寄来,从此我们成为朋友,再次见面时他送我几本书。

在那段时间里,我撰写13篇文章,以《寻访赶大营后裔》为总题,在天津日报《满庭芳》和西青报连载。8月,又为今晚报副刊《星期文库》撰写7篇文章,以《赶大营寻踪》为总题连载。10月,我开始集中稿件,将西青报副刊发表的相关文章,新疆文史资料精选出的文章,加上我和方兆麟撰写的文章合并,编辑成西青区政协文史资料第十一辑《赶大营专辑》,共51篇,20万字,于2010年3月出版问世。广电局记者钟晓萌编辑成30集的采访纪录片,在西青电视台播放。

至此,第一次进入新疆采访算是告一段落。

二进新疆参加“赶大营论坛”

2010年9月初,西青区政府组成一个代表团,应邀赴新疆乌鲁木齐参加新疆成立天津商会及赶大营论坛活动。

此次活动是新疆天津商会主办。天津商会会长是天津商界精英蔺青,在新疆发展得很好。蔺青得知赶大营那段历史后,非常激动,他这才知道,原来在一百多年前,杨柳青的那些大营客就纷纷来到新疆,开辟一个商业帝国,成为天津商帮,并且是新疆各省商帮的八帮之首。蔺青深入研究那段历史后,决心继承前人精神,重树“赶大营”旗帜,将开发西部、发展新疆视为己任,接上赶大营的老路,继续走下去。

1912年,赶大营的天津商帮在迪化(今乌鲁木齐)成立天津商会,并推选出第一任会长杨绍周。到抗日战争爆发,先后有九任会长,之后进入停止状态。2010年,蔺青将“赶大营”这面旗帜再次树起,成立天津商会,并任会长,他当为第十任会长,赶大营历史得以继续延续。

新疆天津商会隆重举办成立大会,蔺青会长特意盛情邀请“赶大营发源地”天津市西青区政府和杨柳青镇政府派代表参加。代表团很快组成,由西青区副区长肖培芝带队,团员有区政府办公室李主任、区文化局副局长刘金义、杨柳青镇副镇长符新华、区电视台记者孙静、西青报社编辑王洪海六人组成。

9月3日,新疆天津商会成立大会隆重召开。在“赶大营论坛”上,有我一个发言。轮到我上场时,主持人作介绍,说我是长篇小说《赶大营》作者,并带来100本小说赠给在座的赶大营后裔。书是杨柳青政府带去的,就在台上放着,没想到主持人话音刚落,台下就有人带头冲上台拿书,很快全场人蜂拥而至,人手一册,让我签名,导致一时混乱。

我的任务完成后,回到座位上。有一位中年男子凑上来,说他也是杨柳青赶大营后代,老母亲身体不好没能到会场,但非常思念家乡。他没能拿到书,求我送他一本,回去给母亲看,说时眼泪汪汪。我书包里有一本备份,以便应急用,只好送他了。他万分感谢,像是受了多大的礼。我深知,他要的是那份乡情,拿走的是能慰藉母亲心灵的宝物。

大会期间,西青区电视台记者孙静忙的不可开交,她有任务在身,要将新疆天津商会成立大会的新闻及时传递到电视台,当晚新闻要播出。孙静要自编、自采,要拿录像机,还有架子。她忙不过来,我就随时做帮手,协助她完成任务。

因代表团还有别的紧急事情要做,任务完成后就离开大会会场了。

中午时分,接到一个陌生电话,原来是天津画家杜明岑老师。近80岁高龄的杜老师三入新疆画“赶大营”,有30米长卷《赶大营风云录》问世。我早就听说,但还未谋面。赶大营论坛上有杜老师发言,但我们一直没机会对话。杜老师在电话里说:“晨曲呀,晨曲,你刚打个照面,怎么一猛子又找不着影儿了?”我赶紧解释,区代表团还有急事要办,我不能离队,只好跟着离开会场,并相约天津见。

此次进疆任务明确,且有领导带队,来去匆匆。

画家杜明岑(左)