历史文化

苏联华侨郭皓最近在天津找到失散多年的亲人,他是天津西郊杨柳青镇附近大梁庄人,先在新疆寓居,随后才移居苏联。由此,不禁使人想起天津历史上由杨柳青人发起的一个充满传奇色彩的壮举——“赶大营”。

何谓“赶大营”?在清代,军队西进新疆等西部地区的营寨叫“西大营”,杨柳青人跟随军队沿途肩挑小篓做生意,就叫“赶大营”。在以后的岁月里,络绎不绝的杨柳青人长途跋涉新疆进行的经商活动,也沿袭了“赶大营”这一称谓。

清代同治年间,始于陕西、延至甘肃、新疆的西北地区乱军割据、政局混乱,局面对清王朝的统治构成严重的威胁。同治五年(公元1866年),清政府将闽浙总督左宗棠调任陕甘总督,同时授予“钦差大臣”头衔,令其平定西北地区政局。左宗棠调集12万军队,开始了浩浩荡荡的西征。当时,由于新疆地域广阔、人烟稀少,军队每驻一个地方,兵士们都买不到生活用品。战事不能在短时期结束,左宗棠为了安抚兵士们的情绪,便命令在较大的军营附近,划出一块块地盘,允许志愿随军经营的商贩摆摊设点。这些商贩晚间可以到“官店”借宿,所运送的物品有时还可以由军队的车辆捎带。杨柳青人正是在这种背景开始“赶大营”活动的。

跟随左宗棠所率军队最早“赶大营”的杨柳青人,有安文忠、杨润棠、李汉臣等。他们背井离乡,历尽艰辛,取得了初步成功,积累了一些资金,并在乌鲁木齐定居下来。后来,他们回家乡采购货物时,家乡的人们从他们的身上得到启迪,认为新疆是个谋生的好地方,对新疆产生了向往之情。从那时起,“赶大营”的人越来越多,一直持续不断,历经八、九十年,直至解放前夕,才逐渐停止下来。

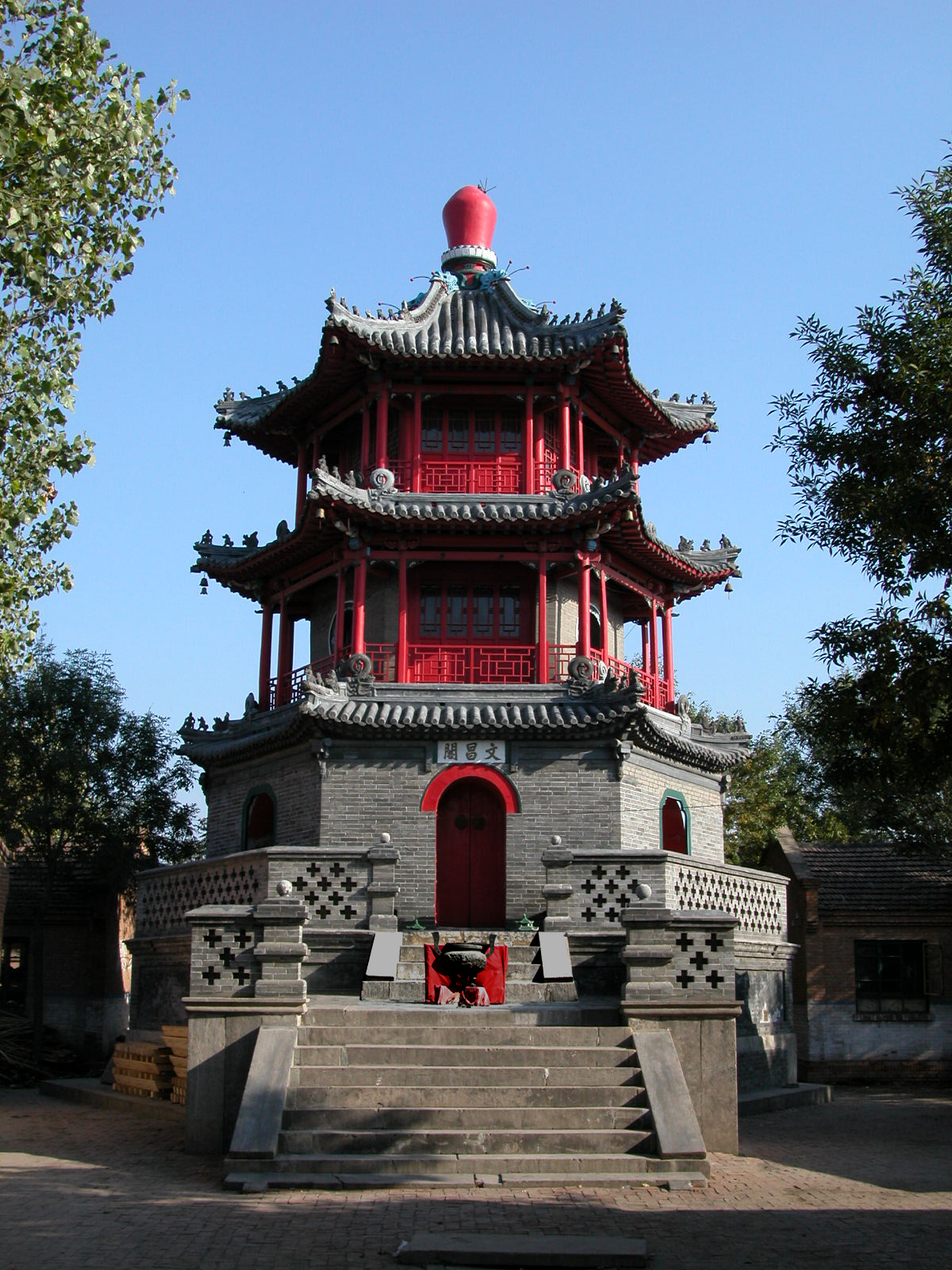

早年“赶大营”的人,在新疆的经营活动都不错,一旦站稳脚根,就迫切希望与家中的妻子和儿女团聚。于是运送这些妻子和儿女的“客运车”又应运而生。“客运车”是牲口拉的木轮铁瓦大车,车上架着席棚,由专门的人家经营。每年春分前后,从杨柳青镇启程。在启程的当天,一般都在运河南岸的玉皇庙前空场上登车,届时亲朋好友赶来相送,中午过后开始扬鞭,日行六、七十里,顺着大路奔往新疆。后来,交通发达了,就改乘火车和汽车了。

杨柳青人组成的“天津帮”在新疆的经营活动取得了累累成果。在清末,经官府批准,新疆的各主要城镇都成立了商会。这些商会中,虽有其他省的商人,但绅董多为“天津帮”。至于会长的职位,几乎全被“天津帮”所垄断。到光绪十年(公元1884 年),“天津帮”的商号已达数百家,他们中还出现腰缠万贯的新疆首富、巨富。“天津帮”不仅将京、津一带的货物销往新疆,而且将大宗的新疆土特产品运回,促进了民族之间的商业往来和文化交流。

时间如梭,光阴似箭。如今,名噪一时的“赶大营”已经成为历史的往事。然而,天津人民永远也不会忘记这一段动人心弦的历史。

作者:贾长华