历史文化

过去,杨柳青有条胡同叫翰林院后门。或许有人会问,翰林院不在京城会在杨柳青?其实,这里的翰林院不指古代翰林学士供职的机构,而是指翰林家的宅子。因为,在胡同南部有一个刘家大院,那里出过一位刘翰林。

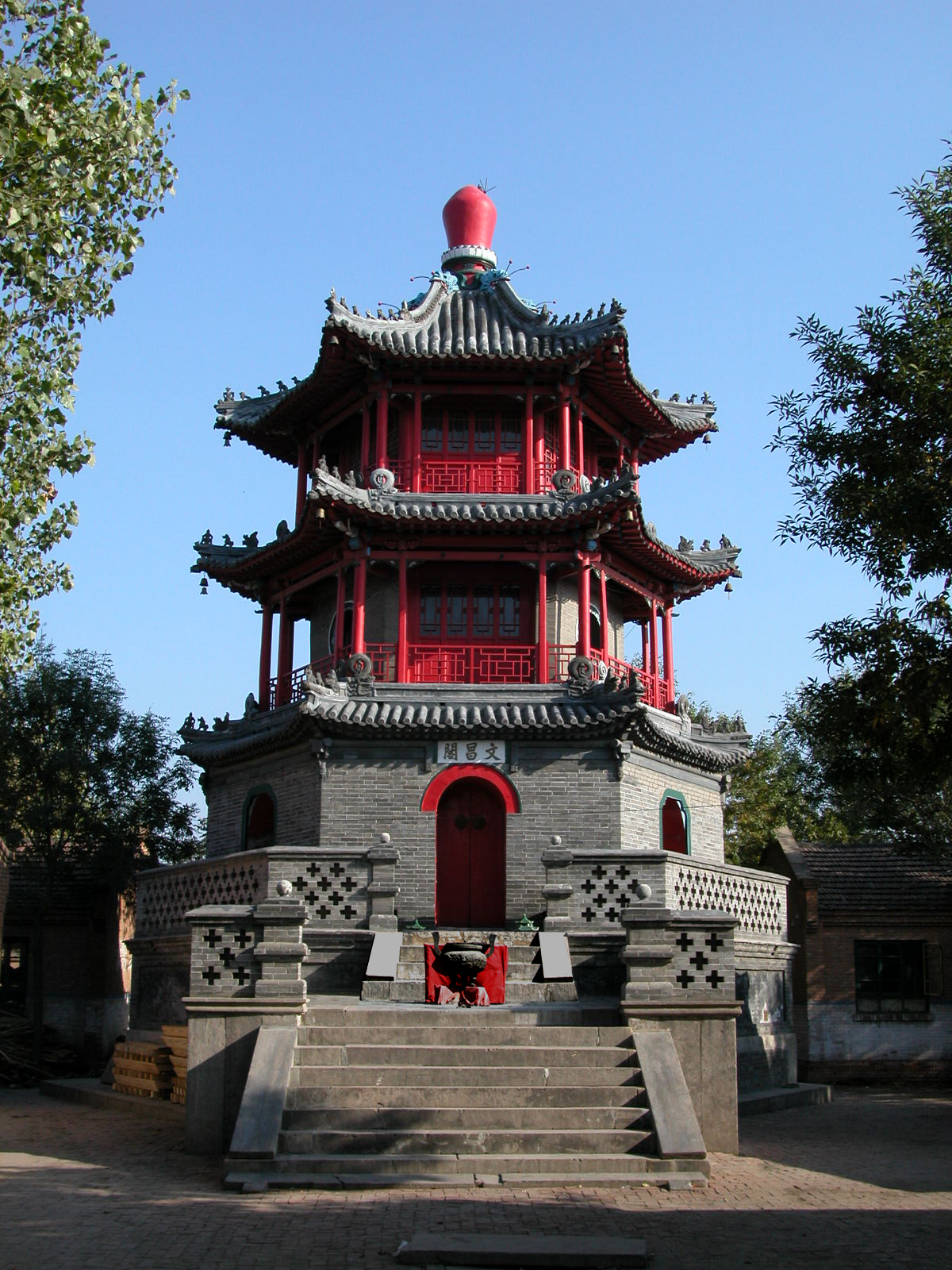

刘家大院,位于杨柳青中部,坐北朝南,内有多个院落。南面猪市大街,东与山西会馆(即西关帝庙,后为杨柳青一小)一墙之隔,西与东姜店胡同民居相邻,院北开有后门,与翰林院后门胡同相同。刘家出了一位翰林,这是刘家的光荣,也是杨柳青的光荣,所以这条胡同就以翰林命名了。此大院解放后曾为公安局办公地,后来成为公安局家属院、福利厂、工贸公司。

刘翰林名学谦,清同治三年(1864)生于杨柳青,就学于杨柳青乡绅创办的崇文书院。光绪八年(1882),乡试中举;光绪十二年(1886)丙戌科殿试,为二甲第六十名,赐进士出身,改庶吉士。其同科进士有徐世昌(二甲第五十五名,后任民国大总统)等人。光绪十五年(1889),任翰林院编修、国史馆协修。光绪二十年(1894),任山西道监察御史。光绪二十五年(1899),任掌云南道监察御史。光绪二十七年(1901),任礼科给事中,管理五城街道。光绪三十年(1904),任工科掌印给事中。光绪三十二年(1906),任四川永宁道,赴任途中丁忧,回家守制。宣统元年(1909),授浙江金衢严道,次年至上海,还未到任辛亥革命起。刘学谦晚年身体不好,1916年病逝。

光绪三十一年十二月初四(1905年12月31日),时任工科给事中的刘学谦上书光绪皇帝,提出“洋货进口日增,请饬多设局厂,仿造机器,推广纺织,以挽利权。”(见于《大清德宗同天崇运大中至正经文纬武仁孝睿智端俭宽勤景皇帝实录卷之五百五十二》)同时,奏设半日学堂。奏折说:“各省设立学堂,能入学者多系富家子弟,其贫家子弟急待谋生者,大半难得入学。拟请饬下各将军督抚,谕令各州县广筹经费,立半日学堂,专收贫寒子弟,不取学费,不拘年岁,使之无所借口,无所畏难……且此项学堂愈多愈善,无论城乡,每二三百家即应设一处,庶向学者众,教育可以普及……”光绪皇帝批示学部知道,通过军机处转学部。学部认为“兴学宗旨,以教育普及为第一要义;而半日学堂之设,所以为贫寒子弟计者尤备”,要求查照办理。刘学谦的此提议对于当时普及教育,特别是针对贫寒子弟的教育起了很大作用,其功绩已载入史册。

当时,刘家是杨柳青的大家主。刘学谦之妹刘学申嫁给天津八大家之一的“乡祠卞家” 第七代,创办松茂堂中药店的卞会昌。可见刘家在天津来说也属名门望族。但其家人多致力于学问,故在杨柳青的产业并不多。后来,刘翰林出仕,其家人也多迁居,刘家大院房舍多为公用或民居。北伐前,曾有宁津人罗革新来杨柳青,在猪市大街菜市西开药房,不久改为诊所,称“文明医院”(老百姓称为“罗大夫医院”)。后迁入刘家大院西边临猪市大街,靠近东姜店胡同的房子。其诊所生意很好,但日占期间,因罗患病生意转衰。

刘学谦重视教育,其子孙多学有所成。刘学谦本人工于书法,其子孙的书法也都非常好。

刘学谦的二儿子刘毓瑶,毕业于京师大学堂(北京大学前身),好金石碑学,书法篆刻享有盛名。四儿子刘毓珙,毕业于京师大学堂译学馆,精通外文,曾任职于清末外务部、民初外交部,是清末民初的中国外交要员,当过中国驻海参崴副总领事。

刘学谦的孙辈也多为学者。刘毓瑶的儿子刘迺桐是中国著名桥梁设计工程师。刘迺祟,辅仁大学国文系毕业,是著名的中国戏曲研究专家和名票。女儿刘迺和,辅仁大学史学研究所研究生毕业。曾长期任北师大校长、著名历史学家陈垣校长专职秘书。先后任历史文献教研室主任、古籍所教授、陈垣研究室主任。参与发起中国历史文献研究会,任副会长、会长,《历史文献研究》主编,兼任全国妇联妇女运动历史资料编会委员。

刘毓珙之子刘迺中,自幼秉承家学,并从师于王福庵、启功等诸多学者。1944年毕业于北平辅仁大学国文系,是著名书法家、篆刻家,曾任吉林市图书馆副馆长、副研究馆员,是中国书法家协会会员、吉林省书法家协会名誉主席、吉林省文史研究馆馆长、西泠印社社员,吉林市史学会副理事长。

特别值得一说的是,刘学谦有一个女儿叫刘毓瑄。她嫁给清代著名才子纪晓岚的四世孙纪堪颐(字彭年)续弦。纪堪颐的前妻生有一子两女,她的二女儿纪碧环嫁给了齐白石的公子齐良迟。由于刘毓瑄自幼工于书法,又加上与齐家的亲戚关系,刘毓瑄的孙辈就兼得书法和绘画的奥妙。而纪晓岚家族与出了张之洞、张之万的南皮张家早就有姻亲关系。于是,由于刘毓瑄的缘故,杨柳青也就与南皮张家、纪晓岚家、齐白石家都结了亲。这也算是一段由文化而来的佳话吧!

作者:冯立